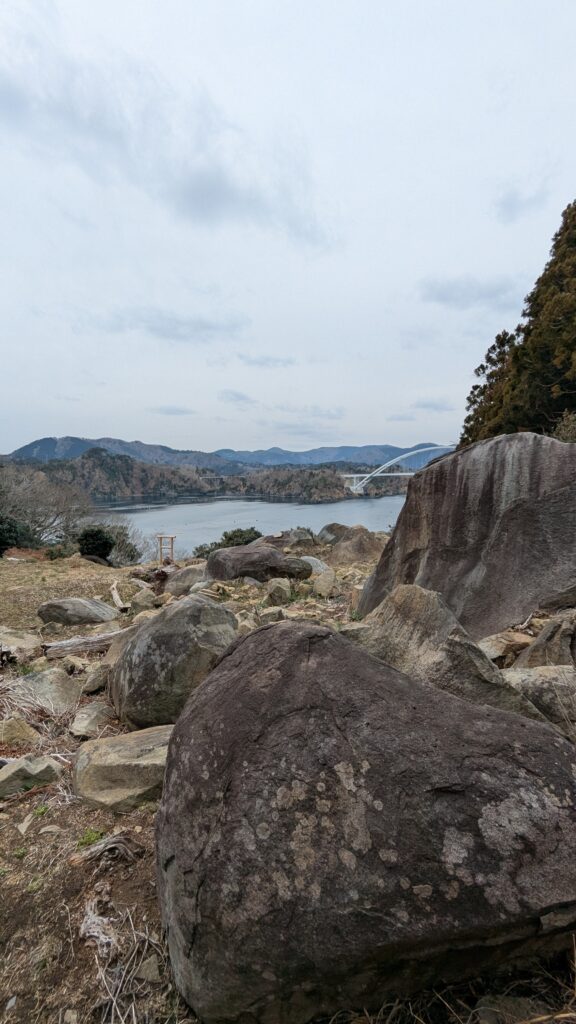

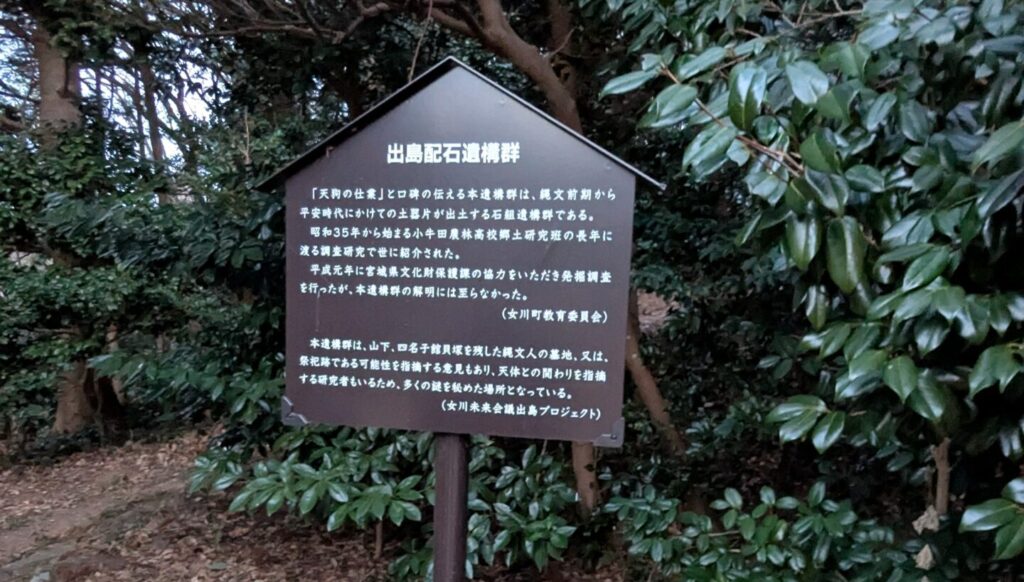

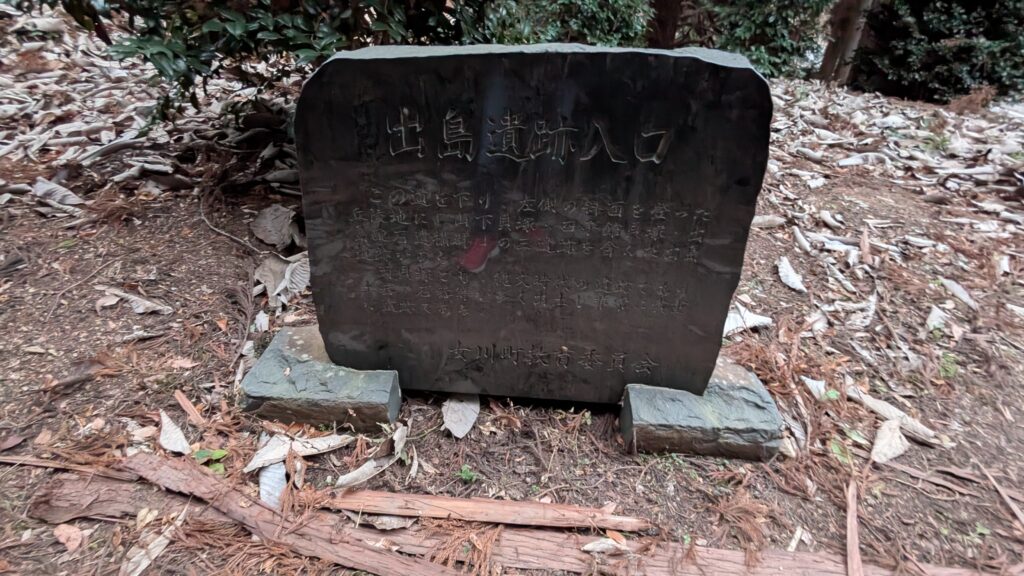

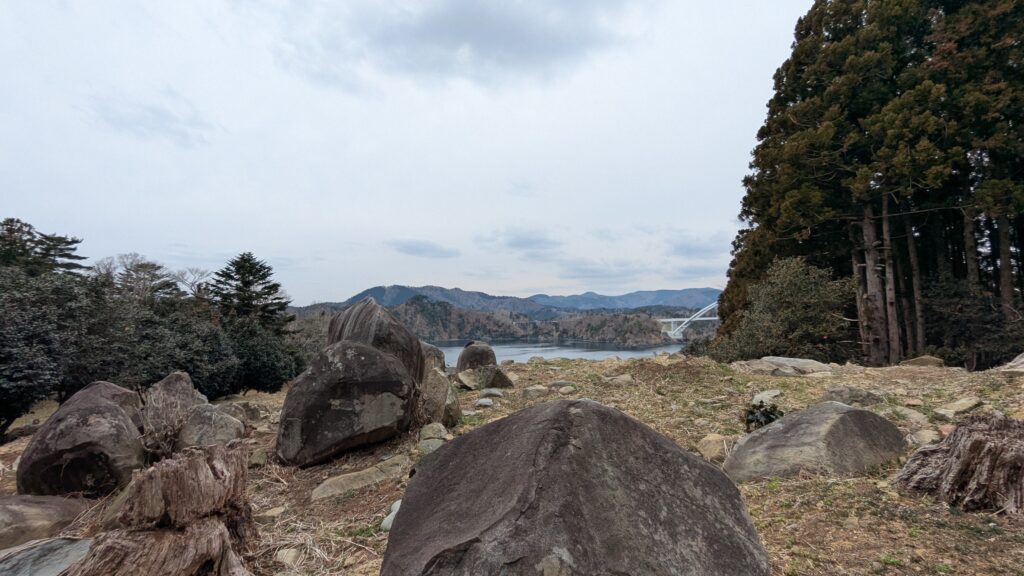

宮城県女川町の出島には、配石遺構群は、縄文時代前期から平安時代にかけての土器片が出土する配石遺構群と貝塚があります(貝塚については、以前は南斜面を「四子館貝塚」、北斜面を「山下貝塚」と言われていましたが、現在は出島貝塚と言われています)。

辺見鞆高氏が率いる小牛田農林高校郷土研究班が1960年代から1970年代にかけて調査して、配石遺構群や貝塚の存在が明らかになりました。

この配石遺構群はいわゆる「環状列石」ではありませんが、地元では「ストーンサークル」と呼ばれています。辺見鞆高氏も調査報告書の中で環状列石が存在した可能性にふれています。

この小牛田農林高校郷土研究班の調査以降、本格的な調査は行われておらず、1989年に道路工事のために調査した報告書がある程度で、この出島遺跡の全容は明らかになっていません。

調査資料

小牛田農林高校郷土研究班などによる調査報告書をこちらに掲載しました。

天文台

本配石遺構群については祭祀場、墓地など様々な可能性が指摘されていますが、本配石遺構から太陽を見たとき、太陽が夏至に黒森山に、冬至に第六天山の真上に沈む可能性があることから、縄文の人々が本配石遺構において夏至と冬至を観測していた可能性が指摘されています。

場所

出島配石遺構群の周辺には駐車場やトイレはありません。

整備

出島の人々や一般社団法人女川未来会議出島プロジェクトの皆様が出島ストーンサークルの整備に取り組んでいます。

運営

本サイトは、縄文を通じた町づくり、人づくりを目指して、宮城県女川町における縄文の勉強会「縄文トーク@女川」が運営しています。詳細はこちらをご覧ください。