4/14(月)の第3回目の縄文トーク@女川では、堂賀貞義氏(絵描き&エンジニア)にお越しいただき、「創作ばなし 出島配石遺構は「〇〇」だった」というテーマで、出島ストーンサークルの謎に迫るお話をいただきました。

創作ばなし「出島配石遺構は”〇〇”だった」講演概要

堂賀貞義氏(イラストレーター&エンジニア)による創作話「出島配石遺構は”〇〇”だった」の講演概要をお届けします。堂賀氏は冒頭で「あくまでも創作話だが、嘘話と思わないで聞いてほしい」と前置きしています。講演は3部構成で進められました:

- ネットで調べた出島配石遺構の日の出グラフ

- 創作話「ある男の発案」

- 創作話「出島配石遺構は〇〇だった」について

第1部:配石遺構と太陽の動き

堂賀氏は出島高台に位置する配石遺構から見える風景を調査し、「日出日の入り時刻マップ」というツールを使って太陽の動きを分析しました。配石遺構から見える山々の山頂に太陽が沈む時期と角度について説明しています。春分・秋分の時期や夏至・冬至の時期によって太陽が沈む位置が変わることを示し、それぞれの山に太陽が沈む時期と角度(冬至で第6点に34°、高崎山に43°、石投げ山に63°など)について説明しました。

第2部:創作話「ある男の発案」

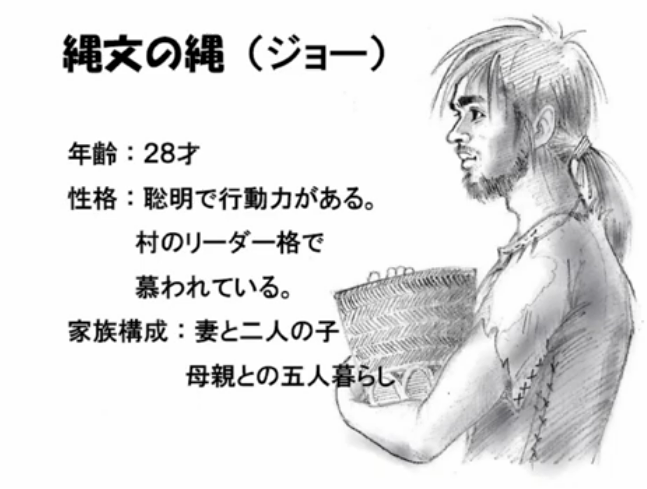

約5000年前の出島の小さな集落(18件の竪穴住居、48人の村)に住むリーダー「ジョー」の物語が語られました。

ある日、ジは家族と夕日を眺めていた際、太陽が山の頂に沈む美しい光景を目にします。それは子供の頃に父と見た光景と同じでした。後日、栗の収穫の日にも同じように太陽が山頂に沈むのを見たジは、太陽の動きと季節の関係に気づきます。

2年間の観測の結果、ジは特定の山に太陽が沈む時期と、その時期に得られる食料や起こる自然現象の関連性を発見します。北側の石投げ山に太陽が沈む頃は夏が来て昼が長くなり、南側の第6点に沈む頃は冬が厳しく夜が長くなることを発見しました。ジョーはこの重要な情報を子孫に伝えるため、4つの山(第6点、高崎山、竹山、石投げ山)を指し示す石を配置する提案をします。

第3部:配石遺構の意味についての創作話

堂賀氏は、この配石遺構は実際には海岸の寺前(てらまち)から運んだ石で作られたのではないかと推測します。1トンを超える大きな石を運ぶためには、綱引きのように大勢で引っ張ったり、テコを使ったり、竹を敷いて摩擦を減らしたりする工夫があったと考えられています。

また、配石には紐が取り付けられ、その紐には季節ごとに取れる食料(アサリなど)の殻や、その時期に関連するものを吊るして季節の目印としていたのではないかと想像します。

堂賀氏は、この配石遺構が縄文人の「カレンダー」として機能し、食料の採集時期や自然の恵みと脅威を子孫に伝えるための教育ツールだったのではないかと解釈しています。さらに、太陽への祈りや自然への感謝を表す祭祀の場でもあったと推測しています。

講演の最後に、堂賀氏は「これは女川にとっても日本にとっても大事な遺跡になると思う」と締めくくりました。