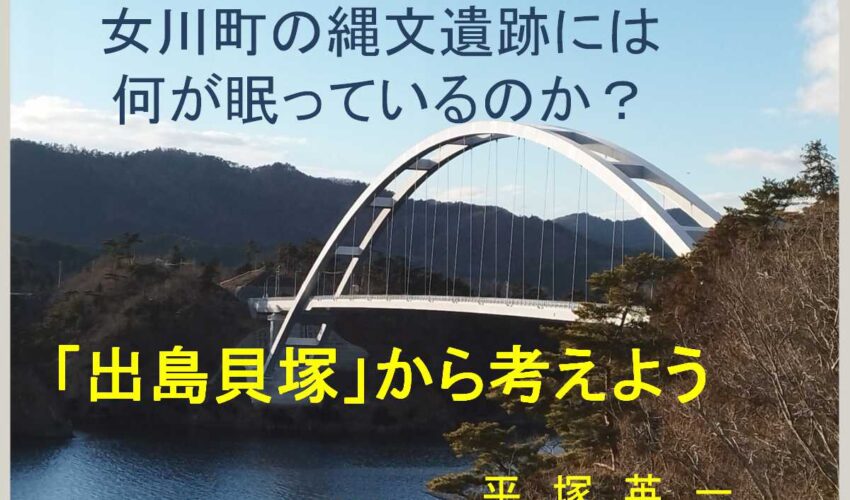

2025年3月24日(月)、第2回縄文トーク@女川が開催され、は、女川町の遺跡に詳しい平塚英一様にお越しいただき、「女川の縄文遺跡には何が眠っているのか?「出島貝塚」から考えよう」というテーマでお話をいただきました。

平塚英一氏

在職中は女川町教育委員会の職員として文化財に従事。現在、女川町獅子振り復興協議会事務局長を務める。

以下、講演の要約です。

女川の縄文遺跡には何が眠っているのか?「出島貝塚」から考えよう

女川町には多くの縄文時代の遺跡が残されており、特に「出島貝塚」や「尾田峰貝塚」などは重要な文化財として知られています。今回は出島貝塚ついて詳しい解説が行われました。

女川町の埋蔵文化財

講師によると、女川町には46か所もの遺跡が県に登録されています。そのうち貝塚は7か所あります。

出島貝塚について

出島貝塚は女川を代表する遺跡の一つで、内陸にある小田峰貝塚が西の代表なら、出島貝塚は東の代表と言えます。出島のほぼ中央部、本土側に位置し、標高20mから40m、東西100m・南北70mに広がっています。昭和35年から39年、45年から48年にかけて、小田農林の共同研究として発掘調査が行われました。

出島貝塚には「山下塚」と「四子館塚」があります。山下塚は縄文時代後期を中心とする縄文前期からの層があり、四子館塚は前期・中期を中心とし、平安時代までの土器も発見されています。四子館塚からは製塩土器も出土しています。

出土品から見る縄文人の生活

出島貝塚からは多くの興味深い遺物が出土しています:

腕飾り(ブレスレット)

鹿の骨で作ったヘアピン

食紐(骨コブ)

耳飾り

イノシシの牙のペンダント

石皿と磨石(食物を粉砕する道具)

特に注目されるのが、「離頭銛」と「釣り針」です。離頭銛は南境型回転式銛と呼ばれ、先端部分に天然アスファルトを使って木の棒に固定する仕組みになっています。これは獲物を捕まえる際、銛が折れても紐を通しておくことで回収できるよう工夫されたもので、現代のモリの原型とも言われています。

また、貝塚からは様々な動物の骨も出土しており、ウニ、アワビ、ハマグリ、アサリ、サザエなどの魚介類や、マグロ、タイなどの魚類、鹿、イノシシ、狐、ウサギなどの哺乳類、カモメやウミガラスなどの鳥類が食されていたことがわかります。

特徴的なのは「錨型釣り針」で、縄文時代中期後半から後期前半にかけて仙台湾と三陸海岸にしか見られない特別な釣り針だとされています。

ストーンサークルで天体観測をした可能性

出島貝塚の北側には岩石の集積が見られ、排石遺構(ストーンサークル)の可能性があると報告されていました。この石面にはアスファルトが塗られている可能性が指摘されていましたが、平成元年の再調査で、岩石の風化によって固くなった石英質部分が露出したものであると判明しました。

この石は本来海岸部にあるもので、山にあるものではないため、どのようにしてこの高台まで運ばれたのかが謎となっています。

2012年に京都大学の山田準教授が「出島遺跡は海洋民族の暦だった可能性がある」という仮説を提示。調査の結果、出島遺跡に立って下の日没を望むと、太陽は石投山の真上に沈むことがわかりました。これがストーンヘンジのような天文観測の役割を持っていた可能性が示唆されています。

縄文文化の継承と保護

講師は、縄文時代の遺物や技術を現代に伝える活動の重要性を強調しました。例えば、粘土で縄文土器を作り、実際に調理して食べる体験イベントなどが行われています。

最後に、女川町の総面積の約86〜87%が平地という状況で、開発等によって遺跡が破壊されないよう保護することの重要性が述べられました。やむを得ず開発や復興工事を行う場合は、発掘調査を行って資料として構成に残すことが大切だとしています。

縄文時代の人々は物を大切にし、壊れた土器もアスファルトを塗って修理するなど、現代に通じる知恵を持っていました。こうした古代の人々の暮らしに思いを馳せることで、埋もれている「ロマン」を感じることができるのです。